“确保每个学生经常参加校内体育竞赛活动”“让年轻一代在运动中强意志、健身心”……最近,国家频频对强健学生体质提出了明确要求。

先是,教育部等五部门联合印发《关于实施学生体质强健计划的意见》;其后,国家体育总局等六部门发布《青少年科学健身普及和运动干预三年行动计划(2026―2028年)》。值得关注的是,这两项部署在公布时间上紧密相连,共同指向青少年的运动开展、体质强健情况,打出了一套靶向发力的“组合拳”。

为何学生体质健康问题被各方高度关注?为学生体质健康加码,又将怎样为教育强国、体育强国和健康中国加分?

▲11月20日,两江新区皇冠实验中学举行2025年秋季田径运动会。钟志兵 摄/视觉重庆

01

从更新《近视防治指南(2024年版)》,到制定《“体重管理年”活动实施方案》,再到《进一步加强中小学生心理健康工作十条措施》提到打造“能出汗”的体育课……近年来,关注学生体育活动开展和身心健康发育的政策并不少,此时再加码发文,有何新意?

学生健康问题环环相扣,要由单点破解转为系统干预。

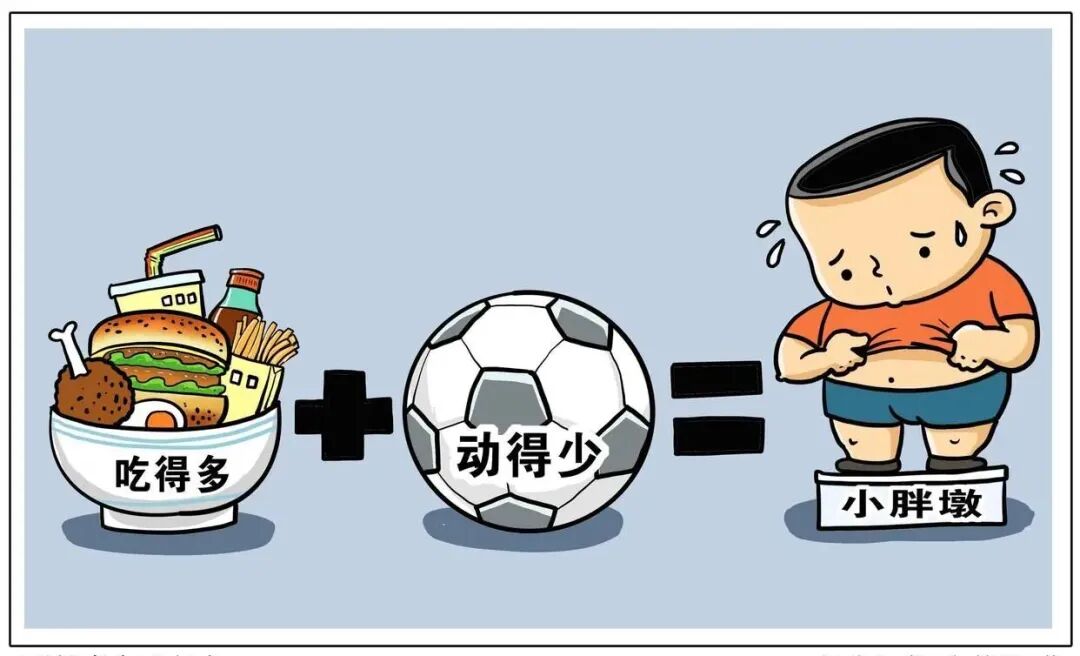

一方面,学生的体质体能体态心态问题往往相互牵连。比如,近视加深可能带来体态不良、脊柱弯曲,超重肥胖可能影响运动意愿,运动太少又会减弱社交能力、带来心理问题。但过往的政策大多侧重专项专治,难免被动,现实中“小胖墩”“小眼镜”“小脆弱”等现象反复出现,就足以说明问题。

另一方面,基础不牢,也会带来“地动山摇”的后果。有专家观察发现,大多缺乏运动习惯、运动技巧的青年人,往往是错过了年少时运动技能发展的窗口期,“小学不常动、中学不能动、长大不愿动”是他们的成长现实。而此次新出台的两项政策中,都有主动监测、提早干预的意涵,体现出对学生体质健康问题抓早抓实抓好的问题导向。

体育事业、产业快速发展,“动起来”的社会里,青少年不该掉队。

一段时间来,中国社会的“运动含量”越来越高:“苏超”、十五运等大型体育赛事和盛会轮番上演;“村BA”、城市“跑马”,群众性体育活动热度十足;“公园20分钟效应”“5分钟运动快充”,网络话题印证全民健身意识的觉醒;被时代镌刻下的“双奥精神”“女排精神”等运动精神依然常谈常新,成为许多国人心里的价值指引……

其中,创造的运动场景、传递的运动文化、提供的运动激情,都能化为解决青少年体质健康问题的机遇,也唯有通过针对性的教育补强来架起桥梁,才能让青少年群体更多接触体育、强健体质、淬炼身心。

▲校园“小胖墩”的不健康生活方式。朱慧卿 作/新华社发

02

在针对青少年体质健康培育的诸多政策文件中,体育都是常客,重要性无需赘言。值得反思的是,为什么现实中的体育,常常说起来重要、做起来次要、忙起来不要,甚至南辕北辙呢?

看表象,体育教育供给不足、分配不好,孩子们缺乏获得感。

有的学校师资、场地、设施条件不足,体育课开不齐开不好;有的学校保守,体育课成了无难度、无强度、无对抗,不流汗、不见光的“说教课”;有的学校一放了之,一上体育课就是自由活动;还有的学校搞“阴阳课表”,体育老师不时“被生病”“被请假”。

当然,还有部分学校体育教育表面上开展充分,却对具体资源安排、分配不当。例如,学、练、赛的资源侧重特长生,大量学生在体育课和运动会成为“看客”等。凡此种种,都让体育教育开展得不优质,也不均衡。

观内里,不科学的教育观让体育功能异化,学生“压力山大”。

教育教学的浅表化。毛泽东同志在《体育之研究》中曾言:“教者发令,学者强应”“精神苦而身亦苦矣”。眼下的许多体育课堂,已然成为教师机械教动作、学生机械学动作的“一言堂”,学生需要的项目找不到,学生感兴趣的运动进行不了,久而久之,“喜欢体育却不喜欢体育课”“十二年体育课,一项运动技能未掌握”等现象也就随之出现。

体质评价的应试化。眼下,许多地方的体育评价只有体测这一种方式。这带来了两种极端,一是,近年来改革加快、分数占比高的体育中考里,许多学生需要课外报班,超常超时进行体育锻炼;有的家庭依赖碳底跑鞋、氮泵等所谓体考辅助工具,为此受伤、失眠、加大身体负担的孩子不在少数。二是,相对管理宽松的高校里,“代考”“替考”“开假病假单”等避考的现象愈发常见。今年3月,还有高校的学子集体呼吁,希望学校取消体测中的3000米项目,引发社会热议。

学生体质不可能被一堂课教好,也不可能一考永逸。跳出数据和考试成绩的漩涡,真正关注学生身心健康的发展、运动习惯的培养,或许才是问题关键。

▲11月14日,北碚区勉仁小学,孩子们在参加毛毛虫接力赛。秦廷富 摄/视觉重庆

03

20世纪90年代,体育学界曾掀起一场“为什么要教滑步推铅球”的辩论,直指体育教学内涵不深、研究不足、开展情况机械化的问题。而今天,面对老百姓更高的教育期待和学生体质健康的发展需要,我们也应重新思考体育的意义,探究教育的可能。

向校园要质量,重塑并提高体育教育底线。

要改变教学起点。今天的孩子们已经不再像以往一样,必须亲身参与大量体力劳动,为此,体育教育也应从“教师怎么教”转向“学生怎么学”,面对不同性别、不同学龄、不同发育情况的孩子因材施教。比如,有学校打造“一校多品”运动课程,开展走班式体育选课,让学生人人有项目、人人可运动。

要扩容体育教育外延,关注体育与健康、体能与技能、学练与比赛、体育与其他学科的有机融合,让体育成为“五育”并举和学生体质健康培养的关键支点。有民族地区学校因地制宜,创设民族舞蹈等在地化体育课程,让学生在体育中感受文化滋养,便值得借鉴。

向社会要增量,提高学生体质健康的上限。

今年8月底,国办印发《关于释放体育消费潜力 进一步推进体育产业高质量发展的意见》,点出了体育在构建新发展格局中的重要作用,青少年体育事业也可在其中“借东风”,打造出服务学生全程成长的体质健康教育共同体。

这样的趋势已有苗头。近来,体育外卖这种新兴业态火了,一些持证的国家级运动员和有需要的青年学生“双向奔赴”,冰球、击剑、射箭等学校体育难以涉及的运动项目也以更轻量化的姿态,走进了青少年的生活。此外,退役运动员入校为师、高校体育学子参与体育支教、在役运动员参与体育科普等专题活动也都在不同程度开展,让学生体质问题有了更灵活、丰富、完善的社会化解决方案。

办好人民满意的教育,推动育体转向育人、育心、育魂。

现代化最重要的指标是人民健康。这恰恰说明了,体育不只是一项课程,更是一项贯穿人生长和生存的工程。

具体到学生体质强健上,就要在更大范围、更高频率上重申“健康第一”理念,让社会对学生体质健康的关注走出长得高不高、壮不壮等表层讨论,走向学生有没有地方运动、能不能爱上运动、如何能坚持运动等深层次的问题解决,为“文明其精神,野蛮其体魄”创造更多现实抓手。

须知,教育要提质,离不开学生健康的体魄,而民族的未来,更离不开一堂堂让孩子身上有汗、眼里有光的体育课。