驻所调解室里的“老王”

在重庆两江新区天宫殿街道驻所调解室,灯常常亮到深夜,一位54岁的辅警坐在其中,面前摊开一本写得密密麻麻的笔记。他叫王东明,是这个调解岗位上最令人安心的一道身影。六年来,他在这个不到30平方米的空间里,见证了一个基层治理样本的温暖生长。

王东明。李晨 摄

从“门外汉”到“调解专家”:一名辅警的转型与坚守

1970年出生的王东明于2011年加入天宫殿派出所,成为一名辅警。2019年,恰逢两江新区首个驻所调解室在天宫殿街道成立,调解室由专业律师入驻提供专职调解服务,而他被调入该部门专职从事调解工作。在此之前,他已从事过巡逻防控和内勤工作,但调解,对他而言是一个全新的领域。

王东明依然清晰记得接手的第一起案件:房东与租客因中介卷款跑路而发生激烈争执。两人都觉得自己是受害者,情绪几乎失控。

王东明从他们的处境出发,耐心分析、分开沟通,最终促成双方各退一步、共同承担损失。几个月后,两人专程送来锦旗,感谢派出所“热心为民,耐心调解”。

驻所调解室内的锦旗挂满了整面墙,还有许多锦旗被王东明细心保存着。李晨摄

从那时起,王东明养成了一个习惯——每调解一桩纠纷,除了将记录归档,他还会在自己的本子上记录时间、当事人、事由与结果。

2019年,他写完了整整九百多页。如今他每年仍要写三百页以上,重要案例则用红笔工整标注。他说:“好记性不如烂笔头,这些都是老百姓的真实生活。”

他平日里还主动学习,积极参加人民调解工作培训,提升硬本领。

在他的储物柜里,除了一摞摞笔记,还有一本小学时期的新华字典。“刚开始用电脑录入调解记录,很多字不会打,只能查拼音。”他笑着表示,“现在虽然熟练多了,但这本字典我一直留着。”

王东明的储物柜里面是一些简单的衣物和自己的记录本、书籍。李晨摄

王东明表示,调解的关键不只是依法说话,更是“察言观色、将心比心”。

金钱纠纷、情感冲突、邻里积怨……他总结出一套沟通方式:先舒缓情绪,再理清事实,最后讲法也说理。“不能一开始就搬法律条文,很多人需要的其实是一个情绪出口。”王东明说。

99%的调解成功率:调解室背后的基层治理大文章

驻所调解室虽小,却是基层社会治理的一扇窗口。

六年来,该室的调解成功率达到99%,背后是王东明和同事们无数个凌晨的坚守。他很少准时下班,常常等到凌晨一两点,陪当事人等医院的伤情报告。“很多冲突已发生肢体碰撞,没有诊断书,调解就无法继续。我不能让他们觉得被草率对待。”王东明说。

时间积累下信任,也练就了他敏锐的判断力。如今只要群众一进门,王东明基本能通过言语、动作初步判断矛盾焦点。

2025年8月31日,群众向王东明送来锦旗。受访者供图

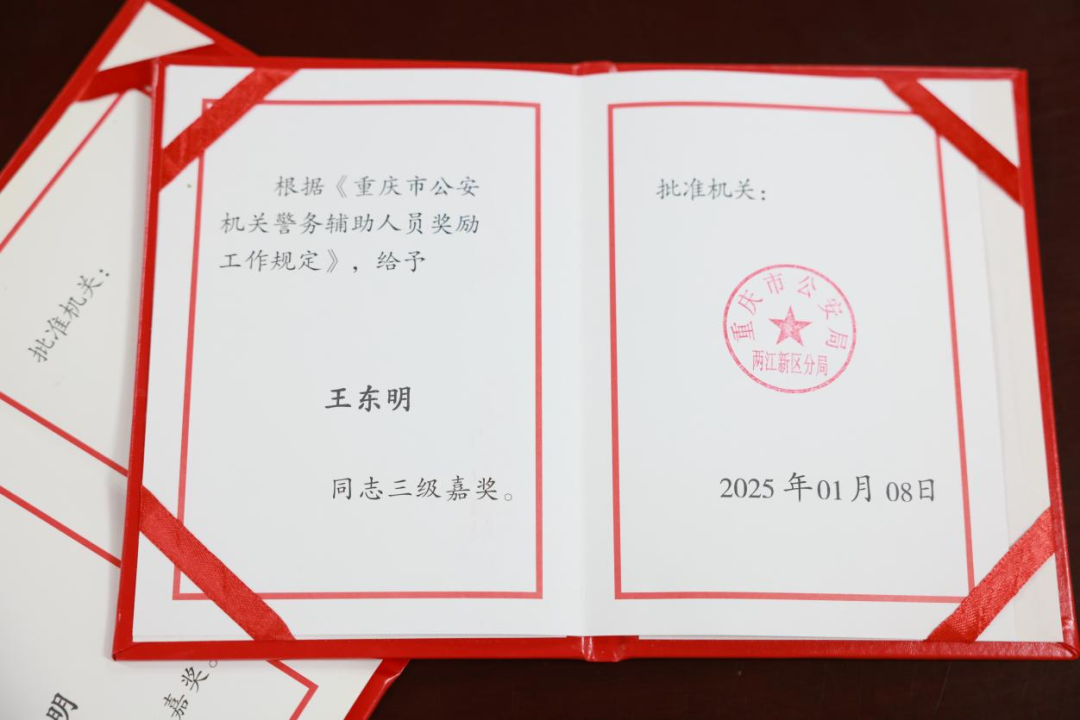

王东明荣获三级嘉奖。李晨摄

王东明也更加注重学习《民法典》等相关法律,他说:“群众的事情无小事,能把矛盾化解在基层,才是真正践行‘枫桥经验’。”

王东明不觉得自己做了多么特别的事,“我只是个普通的辅警,做的是最平凡的工作。”

在这小小的调解室里,他写下的是案例,守护的是人情;他调解的是纠纷,凝聚的是信任。而这,正是基层治理的温度。